ジョン・マクレガー著

現代のカヤックの原型となった(帆走も可能な)ロブ・ロイ・カヌーの提唱者で、自身も実際にヨーロッパや中東の河川を航海し伝説の人となったジョン・マクレガーの航海記の本邦初訳(連載の第19回)

いよいよ、ドナウ川の源流からカヌーによる川下りの旅が始まります。

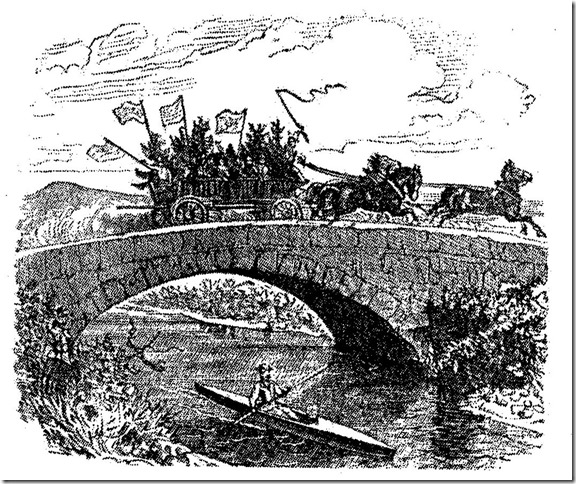

八月二十八日、小さな橋の近くから出発することにしたが、合唱大会に参加していた歌手連中が大勢集まって歌をうたい、カヌーに揚げた英国国旗に別れを告げてくれた。(三日間の宿賃で十三フランも請求した)宿屋の主人は丁寧におじぎをしている(料金をきちんと払ったのだ)。地元の人々に見守られてカヌーを川に浮かべると、ぼくのロブ・ロイ・カヌーは喜び勇んで矢のように進んだ。

はじめのうち、ドナウ川は数フィートの幅しかなかった。が、すぐに大きくなり、大平原を流れるころには、上流域のヘンリー付近を流れるテムズ川くらいにはなった。静かで緑濃いドナウ川は、曲がりくねりつつ平坦な牧草地を、何時間もかけて、ゆったりと、しかしなめらかに流れていく。土手ではスゲが風になびき、岸辺の浅いところには柔らかい水草も茂っている。長い首と長い羽、長い脚を持った一羽の青サギが、さまざまな二十羽ほどのひとかたまりになったカモ類と一緒に餌をついばんでいた。きれいな色をした蝶が陽光をあびて漂うように舞い、ごつい顔のトンボが空中を飛びかっている。

干し草を作っている人たちが仕事をしていた。なんとも恐ろしげな大鎌を振るう作業の手をとめ、それを水につけている。連中は話をしていた。この実直そうな一団のそばを通りかかると、連中は口をあんぐり開け、こっちを不思議そうに見つめている。が、すぐに我に返ると、帽子をとり、「こんちは」と言ってよこした。彼らは仲間に声をかけ、妙な気どりもなく、こっちを見て素直に笑っていた──小馬鹿にした笑というのではない。祖国から数百マイルも離れたところで小さなカヌーに乗っている男を見て、ちょっとありえない光景に、心底おもしろいと感じているような笑い方だった。

やがて左右の丘陵に、家々や古い城が見えるようになった。それから森に入り、やがて岩場になった。けわしい岩場に荒野、緑あふれる森が混然とし、川というものの持つ美しさが壮大なパノラマのように繰り広げられていく。それが何日も続く。きれいな川は何本も経験しているが、このドナウ川の上流域をしのぐところは、そうあるものではない。森はとても深く、奇岩や高い岩場もあって、変化に飛んでいる。水は透明度が高く、草は青々としている。川は曲がったり向きを変えたりしている。流れも速く、懸命に漕ぐ必要もない。景色が次々に新しくなっていくので、ずっと緊張しっぱなしだ。ボーッとしていると、瀬に乗り上げるか、岩にぶつかるか、無数のブヨやクモがいる木に激突してしまいかねない。そう、これこそ正真正銘の旅なのだ。ここでは、先に進んでいくには、技術や分別が要求される。そうした力を十二分に発揮しなければならない。思うに、人格というものは、こうしたことによって練り上げられていくものなのではないだろうか。というのも、まず自分で選択をしなければならない。それも瞬時に、だ。たとえば、いきなり眼前に五つの水路が出現したりするようなことの連続だ。そのうちの三つはまず安全だろうが、どれが最短で、どれが一番水深があり、現実に航行に適しているのはどれなのかを、瞬時に判断する必要がある。ためらったりすれば、次の瞬間にカヌーは浅瀬に乗り上げてしまう。こうした決断をすばやく行い、それを繰り返すことによって、それがやがては習慣になっていく──これは実に驚くべきことではあるまいか。むろん、そうしたことは何度もひどい目にあった後に可能になるのだったが。

コメント