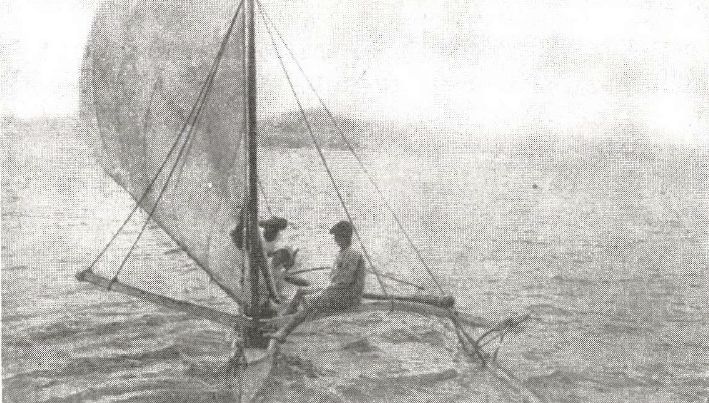

スナーク号の航海

スナーク号の航海 スナーク号の航海(63) - ジャック・ロンドン著

カッターのところまで行く途中、タハアで唯一の白人男性に会った。ニューイングランド出身のジョージ・ルフキンだ! 八十六歳。本人によれば、四十九のときにゴールドラッシュでエルドラドに行ったり、カリフォルニアのツゥーレアの近くの牧場に短期滞在した...

スナーク号の航海

スナーク号の航海  スナーク号の航海

スナーク号の航海  スナーク号の航海

スナーク号の航海  スナーク号の航海

スナーク号の航海  スナーク号の航海

スナーク号の航海  スナーク号の航海

スナーク号の航海  スナーク号の航海

スナーク号の航海  スナーク号の航海

スナーク号の航海  スナーク号の航海

スナーク号の航海  スナーク号の航海

スナーク号の航海