ジョン・マクレガー著

現代のカヤックの原型となった(帆走も可能な)ロブ・ロイ・カヌーの提唱者で、自身も実際にヨーロッパや中東の河川を航海し伝説の人となったジョン・マクレガーの航海記の本邦初訳(連載の第22回)

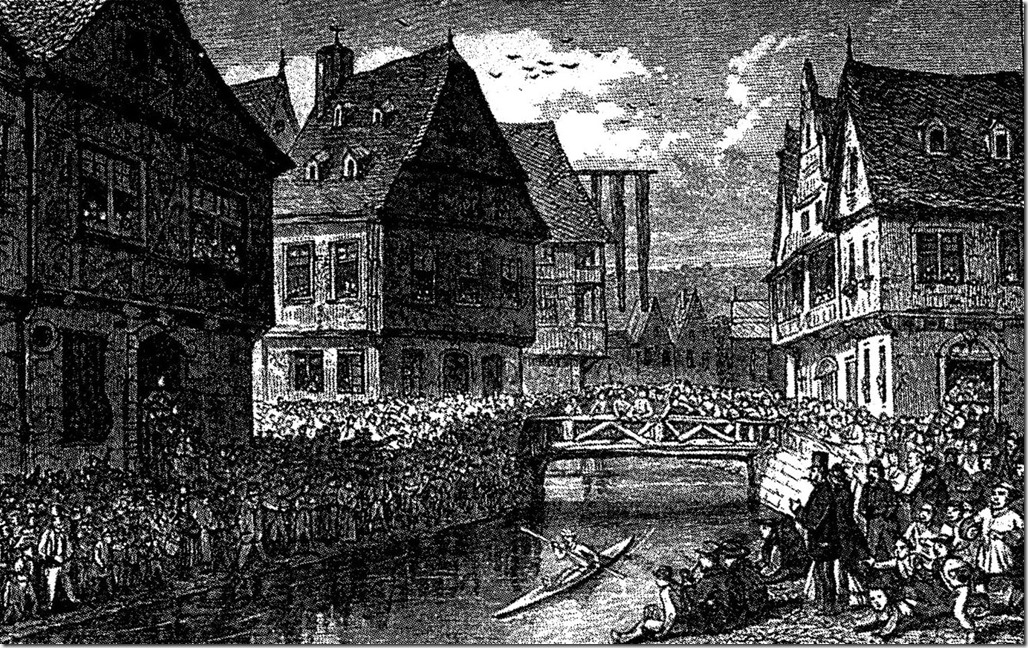

ツットリンゲンの町はライン川の両側に並んでいて、ほぼすべての家が染色業者か皮なめし工場かと思わせるほどで、男たちは川で皮をたたいたり解体したり洗ったりしていた。ぼくはカヌーを流れにまかせていたので、この目新しい乗り物について、少年たちが目ざとく見つけ──男の子というものは(いつの時代もそうなのだろうが)そういうものを見つけると、すぐに何か叫んだり駆け出したりする生き物だ。小さなドイツ人の集団がすぐに周囲に集まってきたが、こっちが期待している宿屋らしきものはどこにも見えなかった。自分が今いるところをじっくり観察できるというのが、川旅の持つ恩恵の一つだ。乗合馬車や蒸気船で運ばれてきた旅行者は、客引きやポーターにつきまとわれたりするが、こちらは川の上という連中の手の届かないところにいるわけなので、そういう煩瑣(はんさ)なことにわずらわされず、どういう町なのかじっくり検討することができる。気が進まなければ、そのまま通りすぎてしまうことだってできる。実際に気に入らなくて次の町まで進んだりしたこともあった。とはいえ、この川旅は今や、まったく窮地に立たされていると言ってよかった。流域の人口がそれほど多くない地域に差しかかっているため、ある町を素通りしたとして、その先にもっとましな町があるのかわからないのだ。上陸に適した場所を探して町外れ近くまで行ってみて、ぼくは水車用の水路に入ってから上陸した。

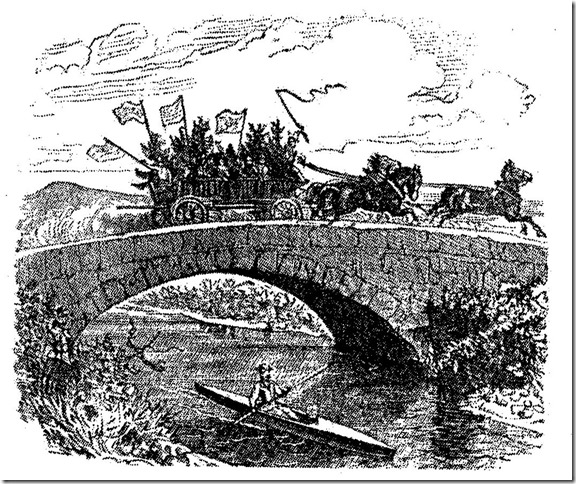

人々がどんどん押し寄せてきたので、ぼくとしてはそれから逃れるため、たまたま見つけた四輪の小さな手押し車を持っている少年に声をかけ、それを貸してくれないかと頼んでみた。どっと笑いがおこった(むろん、それは彼にとって大いなる名誉なのだった)。で、ぼくらはその手押し車にカヌーを載せて宿まで運んだ。その子にお駄賃(だちん)として六ペンス渡すと、それを見た子どもたちがわんさか集まってきた。ぼくらはカヌーを干し草置き場に吊り上げておき、厩務員に盗まれたりいたずらされたりしないよう見張っていてくれと頼んだ。しばらくすると、大人の見物人たちもやってきて行列ができたので、一人ずつ中に入って眺めることが許された。夜になっても、彼らは──女も男も──提灯(ちょうちん)片手にハシゴに登って「船」を調べていた。

夕方に着替えをすませて村の通りに出てみた。いつもならカヌーで来たやつだとは気づかれないものなのだが、ここでは散歩に出たとたんにバレてしまった。翌朝に出発するときにも、こんな風に多くの見物人が集まってくるのだろう。

ツットリンゲンはとても興味をそそられる古い町だった。立派な宿屋が一軒あり、舗道の状態はよくなかった。高い建物が密集していて、大柄で垢抜けないが正直そうな男たちは仕事をすませて、のんびりしている。仲間同士で集まり、照明のない暗くなってきた通りで愉快そうに談笑したりしていた。馬たちは丸々と太り、楽しげな女性たちに一本の橋、それに大勢の生徒たち──これが、ツットリンゲンの印象だった。