米窪太刀雄(よねくぼ たちお)著

夏目漱石も激賞した商船学校の練習帆船・大成丸の世界周航記。

若々しさにあふれた商船学校生による異色の帆船航海記が現代の言葉で復活(連載の第78回)

五、ハーシェル翁

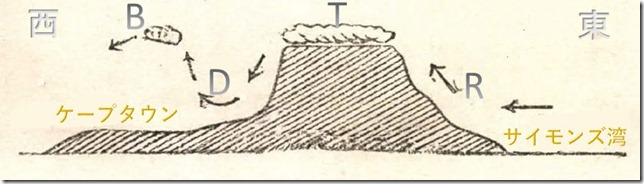

テーブルクロスと呼ばれる雲の成因と、その雲自体と南東風(サウイースター)との関係はずいぶんと長い間、気象学者が頭をひねった問題であった。そして、今なお的確に理解し説明したものはないが、強いサウイースターがテーブルマウンテンの裏手にあるサイモンズ湾から吹き上がって、生ぬるいインド洋の湿潤な空気が冷涼な山頂にぶつかり、白いテーブルクロスとなるという大雑把な説では皆一致するようである。この白いテーブルクロスが黒く汚れたが最後、獰猛(どうもう)な雲と風とは義経(よしつね)のひよどり越えさながら無造作に落とし来たって、ケープタウンはたちまち塵(ちり)と瓦礫(がれき)の修羅場(しゅらば)となってしまう。

※ 一般の世界地図のイメージに合わせて、原図の左右を逆にして示してあります。

サイモンズ湾は、ホオジロザメの見学ツアーでも有名な、広い意味のファルス湾にある小湾です。

ハーシェル卿の説明によると、サイモンズ湾から吹き寄せる強いサウイースターは、上図のRにおいて上昇し、飽和した上昇気流はTにおいて収縮(しゅうしゅく)・凝縮(ぎょうしゅく)し、Dにおいていったん市上に突進するといえども、乾燥期(ドライ・シーズン)の強大な地表の輻射(ふくしゃ)熱により生じる地表面の気流に巻きこまれて再び上昇・跳躍(ちょうやく)し、Bにおいて雲塊(クラウドバー)を形成するとのことである。聞いてみればばかばかしい誰かの寝言にすぎないようであるが、この数行の結論に達するためにわざわざアフリカ界隈(かいわい)まで出張におよんだハーシェル翁の頭には時ならぬ白髪が生じたと聞いては、尊(とうと)ぶべきは学者の研究で、なりたくないのは学者の生涯であると叫びたくなる。

六、高山植物の逸品(いっぴん)

「人は見かけによらぬもの」という言葉は、この際、テーブルマウンテンに当てはめると、かなりの効果を収められることと思う。

無風流に節くれだった脊梁(せきりょう)を遠慮もなく中空に高く持ち上げて、愛想もつきるようなごつごつした岩だらけの大きな面(つら)を幅広くさらしているテーブルマウンテンが、アフリカにおける野花の、一大ナチュラル・ガーデンでもあるというのは確かに意外なる発見である。

三千六百フィート(1086m)といえば、山というカテゴリーの中では陣笠(じんがさ)レベルである。あえて威張るに足りない。そうであってみれば、例の「山は高きをもって貴(たっと)しとなさず、木あるをもって貴(たっと)しとなす」という樹木についてはどうかというと、気の毒ながら、この基準から論じても、岩だらけのテーブルマウンテンはいまだ子会社/子分という身分を脱することができぬ。こうなったからには、一般的に見て山として比較的に貧弱なる地位にあるテーブルマウンテンを持ち上げるためには、ぜひとも「……花あるをもって貴(たっと)しとなす」という基準をひねり出さなければならない。そうしてまた実際にこの「花」は「ザ・テーブル」の引き立て役として大いなる権威を表している。というのは、この山の鞍部(あんぶ)から山頂にわたって、世界のどこにも比べるもののない独特の高山植物の広大な花畑が続いているからである。

波打ち際から二マイルと離れていない距離のところに、人口十万のケープタウンの街路を軽々と腰の辺に乗っけたまま、巨人のように立っているのがテーブルマウンテンである。したがって、市街と山頂との間には気候や温度の変化があり、それに応じて植物についても大きな違いがある。他にはない、稀有(けう)な蘭科(らんか)植物の逸品が博物学者の食指(しょくし)を動かすべく楚々(そそ)たる風姿を冷たい風になびかせている。「何人(なんぴと)も、またいかなる事情の下(もと)においても採取するを禁ず」なる厳重な恐ろしいお布令(ふれ)の下に、美しいレッド・ダイサ、気品あるプリユー・ダイサ、華やかなるカイゼル・クラウンなどという絶好の高山植物が岩間の陰にまぶしいほど美しく咲き乱れているところは、目もさめるばかりである。

他にも、アフリカ・ヒースの各種、マーチ・リリー、ペインテッド・レディーなどが、あるものはしおらしく、あるものは手厚い保護を誇るがごとく絢爛(けんらん)と咲き乱れているさまは、テーブルマウンテンが見せるさまざまな表情のうちで、きわめて情緒(じょうちょ)的なものである。ちなみに、南アフリカ政府は前記三種の花および銀葉(シルバーリーフ)をはじめ、すべて南アフリカ的な特徴を有する植物の流出を禁じている。したがって、アデレー通りの花市においては外国人に花を売らないのはもちろん、市民でも買うときは「外国人には決してやりません」というサインをするとのことである。その本当の狙いはわからないが、まさか英国人のことだから、特徴ある花が世界に広がるのを嫌うという偏見からではあるまいと善意に解釈しておく。

コメント