ある日の夕方、彼があくびをしたので、何時間ぐらい眠るようにしてるんだ、

と聞いてみた。

「七時間」という返事だった。「だが十年後には六時間にし、二十年後には五時間だけにするつもりだ。つまり、十年ごとに一時間ずつ減らしていこうってわけさ」

「じゃあ百歳になったら、まったく寝ないというのか?」

「そう、そのとおりだね。俺は百歳になったら寝る必要もなくなると思ってるんだ。それに、そのころはもう宙に浮いてる暮らしているはずさ。植物にも空中で育ってるのがあるだろ」

「だが、そんなことできたやつなんかいないだろ?」

彼は頭を振った。

「そんなやつのことは俺も聞いたことがない。ま、これは、俺独自の理論ってやつでね、宙に浮いて暮らすのは気持ちよさそうだとは思わないか? むろん不可能かもしれないが――無理というわけじゃない。あんたも知っているように、俺は夢想家ってタイプじゃないだろ。現実を忘れたことはないんだ。未来に思いをはせるときには、いつも戻り道がわかるように紐をつけておくのさ」

この自然人は冗談めかして言っているのだろうが、いずれにしても単純明快な生活をしてはいるのだ。衣装持ちじゃないので洗濯代はたいしてかからないし、自分の農園では果実を売って暮らしているが、労賃については自分では一日五セントと見積もっている。いまのところ市場への道が封鎖され、社会主義も広めなきゃってんで街で暮らしているが、街での生活費は家賃を含めれば一日に二十五セントになる。こうした経費の支払にあてるために、中国人向けの夜間学校も経営していた。

この自然人は理屈にこり固まったやつじゃない。菜食主義者だが、肉しかなければ肉も食うし、たとえば牢屋や船上では木の実や果物でやっていける。日焼けをのぞけば、何か具体的な計画があるというのでもなかった。

「投錨しても、錨がきかずに走錨することがあるだろ――つまり、人の心は無限で底なしの海みたいなもので、犬の檻とは違うんだ」と、彼は語を継いだ。「要するに、俺はいつも走錨してるんだ。俺は人類の健康と進歩を願って生きていて、そっちの方向に走錨するようにしてるってわけだ。この二つは俺には同じことなんだよ。錨がきいて一カ所に閉じこめられなかったから俺は救われたんだ。俺は錨で死の床につなぎとめられはしなかった。俺はヤブの中まで錨を引きずっていって、医者連中から逃れたのさ。健康を取り戻し、強くなったところで、人々に自然に帰ろうと呼びかけたんだが、だれも聞く耳を持たなかった。それで、汽船に乗ってタヒチまでやってきたんだ。俺に社会主義を教えてくれたのは操舵手だったな。人間が自然に帰って生きていくには、経済的に平等じゃなきゃだめだってね。それで、俺はまた錨を引きずっていきながら、共同体を作ろうとしているわけさ。それが実現すれば、自然の中で暮らすことも簡単になるだろうよ」

「昨夜、夢を見たんだ」と、彼は思い出しながら続けた。顔は少しずつ輝いてくる。「自然の生活をしたいという二十五人の男女がカリフォルニアから汽船で到着したみたいだった。それで俺は連中と一緒に野ブタの獣道を農園まで登りはじめたんだ」

ああ、日光浴が好きな自然人のアーネスト・ダーリングよ、ぼくは君や君の気ままな暮らしをうらやましく思ったことが何度もある。今でも踊りながら階段を上ったり、ベランダでおどけた仕草をしていたり、崖から海に飛びこんだりしているのが見えるよ。目を輝やかせ、陽光をあびた体は光に包まれ、「アフリカのジャングルのゴリラは、自分の胸をたたく音が一マイル離れたところで聞こえるまで胸をたたくんだ」と言いながら胸をたたく音が鳴り響いている。

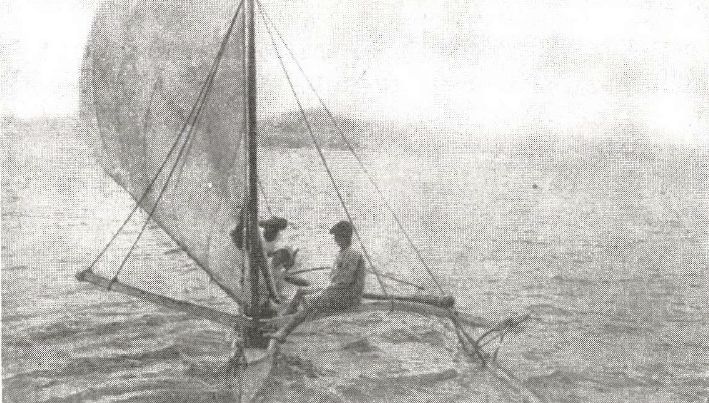

そうして思い出すのはいつも、別れを告げた最後の日の君だ。スナーク号は再び外海に向けて、波がくだけている岩礁の間を抜けようとしていた。ぼくは海岸にいる連中に手を振った。とくに、ちっぽけなアウトリガーカヌーの上に直立している、赤いふんどし姿の、日に焼けた太陽神のような男に対して友情と愛情をこめて別れを告げたのだ。

パンノキの朝食

コメント