「用意はいいか」と、ぼくはマーティンに言った。

「いいぜ」と彼は答えた。

ぼくはぐいと引き抜いた。やった! 歯はゆるゆるで、すぐに抜けた。鉗子にはさんだまま高くかかげた。

「もどしてくれよ、頼むからもどして」と、マーチンが懇願した。「速すぎて撮り損なっちまった」

抜いた歯を元に戻してもう一度、引っこ抜く間、かわいそうな老中国人はじっと座っていた。マーティンがシャッターを押す。一件落着だ。自慢たらたらみたいだって? 鼻持ちならないって? 歯根が三つもある歯をはじめて抜いたんだぜ。このときのぼくほど誇らしい気持ちになった狩人はいないだろうな。なんと言われても、ぼくはやったんだ! できたんだよ! 自分の手で鉗子を使って抜歯したんだ。死人の頭蓋骨を使って練習で抜いたんじゃないんだよ。

次の患者はタヒチ人の船乗りだった。小柄な男で、昼も夜もたえず歯痛に悩まされ、もうぐったりしていた。ぼくはまず歯茎を切開した。切開の仕方は知らなかったが、見よう見まねってやつだ。ひっこ抜くのに時間もかかったし、力も必要だった。その男は立派だった。うめいたり、ぶつぶつ愚痴をこぼしたりしているので、卒倒するんじゃないかと思っていたのだが、口を大きく開いて協力してくれたので、なんとか抜歯することができた。

それからのぼくは、何でも来いって気分になっていた。ワーテルローで敗北する前のナポレオンの心境だ。そうして、そのときは来た。そいつは名前をトミといった。こいつは悪評ふんぷんで、図体のでかい野蛮人だった。しょっちゅう暴力沙汰を起こしていた。とくに女房を二人も殴り殺しているのだ。父親も母親も裸の食人種だ。そいつがぼくの前に座り、ぼくは鉗子をやつの口に入れたのだが、座ったままでも、ぼくの背丈くらいの高さがあった。大男で暴力好きで、ぶくぶく太っているので、ぼくは信用しなかった。チャーミアンがやつの片腕をとり、ウォレンがもう片方の腕をつかんだ。そこから綱引きが始まった。鉗子が歯に近づくと、口を閉じようとする。また両腕を持ち上げ、抜歯しようとしたぼくの手をつかんだ。ぼくは作業を続けようとし、やつはやめさせようとする。チャーミアンとウォレンは腕をつかんだままだ。全員がもみあった。

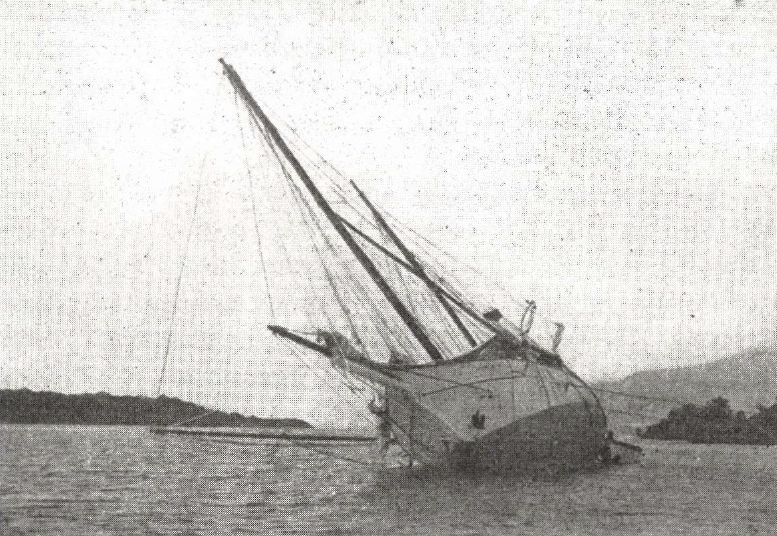

船底掃除のためわざと干潟に乗り上げたスナーク号

一対三のレスリングで、ぼくは痛んだ歯を鉗子ではさんでいた。それはたしかに反則ではあったんだが、そういうハンデがあったにもかからわず、やつはぼくらを振り切ってしまった。鉗子はつるりと外れて上顎の歯に当たり、神経をさかなでするようないやな音がした。口から鉗子がはずれると、やつは飛び上がり、血に飢えたような雄叫びをあげた。ぼくら三人は後ずさりした。なぐり殺されるんじゃないかと恐れた。だが、大声でうなっている血に飢えた野蛮人は、また椅子に座り直した。両手で頭をかかえ、うめき声をあげ続け、こっちの言い訳を聞こうともしなかった。痛くない抜歯の名人というのは、ぼく自身の単なる思いこみにすぎなくて、プライドはあっという間に消えてしまった。その歯が抜けるか自信がなくなってしまい、袖の下でも渡して話をつけようかとまで思ったほどだ。だが、そうするのは名人としてのプライドに反するので、ぼくは抜歯はせずに、彼をそのまま帰した。鉗子で歯をつかんだものの抜くのに失敗したのは、このときだけだ。それ以来、ぼくは抜歯に失敗したことはない。つい先日も、風上にある島まで自発的に三日間の航海をやって女性伝道師の歯を抜いてあげたくらいだ。スナーク号の航海が終了する頃までには、ぼくはブリッジをつけたり金歯をかぶせたりといったこともやっているのではないかと期待している。

コメント