あとがき

スナーク号は水線長四十三フィートで全長は五十五フィート、船幅十五フィート、喫水が七フィート八インチだ。二本マストのケッチで、帆はフライングジブにジブ、フォアステイスル、メインスル、ミズン、スピンネーカーがある。船室の高さは六フィートで、甲板は手すりで囲まれたところと平らで何もないところに分かれている。水密区画は四つ。七十馬力の補助ガソリンエンジンを動かすのに、一マイル当たり約二十ドルの経費がかかる。五馬力のエンジンは故障していなければポンプを動かしてくれるが、サーチライトの電源にも二度ほどなってくれた。船載の十四フィートのボートのエンジンはたまには動くようだが、ぼくが乗ろうとすると決まって動かない。

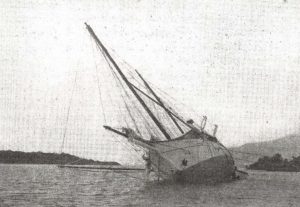

だが、スナーク号は帆船だ。どこへでも帆走で行く。二年間航海したが、岩や暗礁、浅瀬で座礁したことはなかった。船内にバラストは積んでいない。鉄製のキールは五トンの重量があり、喫水は深く乾舷も高い。非常に頑丈だ。フルセールで熱帯のスコールに遭遇すると舷縁も甲板も波に何度も洗われるが、粘り腰があって転覆するまでには至らない。操船は容易だ。舵から手を放しても、風上航だろうが真横からの風だろうが、昼夜を問わず、きっちり走ってくれる。斜め後方からの風では、帆をきちんと調節しておきさえすれば方向のずれは二点内に収まるし、真追っ手の風では勝手に操舵させておいても三点とずれることはない*1。

スナーク号は途中まではサンフランシスコで建造された。キールの鋳造にとりかかろうとした日の朝に、あの大地震が起きたのだ。そこで混乱が生じた。建造は六カ月も遅延し、ぼくはスナーク号をほぼがらんどうのまま、エンジンを船底にくくりつけ、材料は甲板に固縛した状態でハワイまで回航して仕上げをした。サンフランシスコにとどまって完成させようとしていたら、今も進水できていなかっただろう。完成する前からコストは当初の予定の四倍にもふくれあがった。

スナーク号は最初からツキがなかった。サンフランシスコでは訴訟を起こされたし、ハワイでその請求書は詐欺だと抗弁したものの、ソロモン諸島では検疫違反を理由に罰金を課せられた。いろんなしがらみにとらわれた新聞は真実を書かなかった。役立たずの船長を解雇すると、やつがぼろぼろになるまでぼくが暴力をふるったと報道された。一人の若い乗組員が学業を続けるため帰国すると、ぼくは常にウルフ・ラーセン*2みたいな暴君で、とんでもない乱暴者なので、乗組員はみな長続きしないと報じられた。実際に殴ったのは一度だけだ。船長がコックを乱暴に扱ったからだ。この船長は経歴を詐称して乗りこんできたとわかったので、フィジーで解雇した。チャーミアンとぼくは運動をかねてボクシングをしたが、どちらも誰かを本気で殴ったことなどない。

この航海は、ぼくらが楽しみのために発想したものだ。スナーク号を建造したのはぼくだし、費用も経費はすべてぼくが支払った。ぼくはある雑誌と三万五千語の航海記を書く契約を結んだ。稿料はそれまで書いていた原稿と同じだ。雑誌はすぐに、ぼくを世界一周に派遣すると宣伝した。潤沢な資金を持つ雑誌だった。仕事でスナーク号と取引をした誰もが、この雑誌なら負担してくれるだろうと、三倍の値段を吹っかけた。南太平洋の島々にまでこの神話が伝わっていて、ぼくはそれに応じた割高の料金を払った。今になっても、雑誌が経費を払い、ぼくはこの航海でひと財産つくったと誰もが信じこんでいる。ああいう派手な宣伝の後では、航海すべてを自分の楽しみのためだけにやったのだとわかってもらうのは難しい。

ぼくはオーストラリアで入院した。病院で五週間すごした。それからホテルで五カ月も療養していた。悩みの種だった両手の病気は、オーストラリアの専門家の手にも終えなかった。医学文献にも記載されていないのだ。こんな症例はどこにも報告されていない。症状は両手から両足にひろがっていき、子供同然に、まったく力が出せなくなることもあった。大きさで言うと、通常の二倍くらいにふくれたりもした。同時に七カ所で皮膚が死んで皮がむけた。足指の爪の厚みが二十四時間で長さと同じくらいにもなった。それをヤスリで削り落としても、また二十四時間すると、内側から前と同じ厚さの爪が生えてきた。

オーストラリアの専門家たちは、この病気は非寄生性で、慎重に扱わなければならないということで意見は一致したが、いっこうに改善しないので、そのまま航海を続けることはできなかった。続けたとしても、ぼくは寝床に力なく寝たきりで、両手で何かを握ることもできず、小さな揺れる船を動きまわることもできなかっただろう。船はたくさんあるし、航海もたくさん行われているが、自分の両手や足の爪には代替品がないのだと、自分に言い聞かせた。さらに、気候のよいカリフォルニアに戻れば、ずっと落ち着いていられるとも考えて納得し、こうして戻ってきたわけだ。

戻ってきてから、ぼくはすっかり回復した。そして、自分の何が問題だったのかがわかった。合衆国陸軍のチャールズE・ウッドラフ中佐の書いた『熱帯の太陽光が白人に与える影響』という本にめぐりあい、それでわかったのだ。その後、ぼくはウッドラフ中佐にも会い、中佐も同じような症状に見舞われたことを知った。中佐自身は陸軍軍医で、フィリピンで同じような病気になったとき七名の陸軍軍医に診てもらったものの、オーストラリアの専門家と同じようにサジを投げられてしまった。簡単に言うと、ぼくは熱帯の太陽光線による組織破壊性の疾患にかかりやすい傾向があったのだった。X線の照射を何度も受けるみたいに、紫外線にぼくの体は痛めつけられてしまったのだ。

ちなみに航海を放棄せざるを得なかった別の病気について述べると、その一つは正常人の病気、ヨーロッパのハンセン病、聖書のハンセン病などとさまざまな呼び方をされているものだった。本当のハンセン病とは違い、この不可解な病気については何もわかっていない。自然治癒は記録されているが、この症例を治癒させたと言う医者は存在しない。治療方法がわからないのも無理もない。なぜこの病気にかかるのか自体がわかっていないのだ。薬を使用しなくても、ただカリフォルニアの気候に満たされた環境にいただけで、ぼくの銀色がかった皮膚は消えてしまった。医者がぼくに対して持っていた唯一の希望が自然治癒の可能性だったが、ぼくはそのとおりに治ってしまった。

最後に、航海という試練について述べておこう。これは、ぼくにとっても誰にとっても十分に楽しいものだったと言える。とはいえ、それを証言するには、ぼくらよりも適任者がいる。最初から最後まで同行した一人の女性だ。病院で、カリフォルニアに戻らなければならないとチャーミアンに告げると、彼女の眼には涙があふれた。幸福な楽しい航海を放棄するしかないと知ると、彼女は二日間ショックに打ちのめされた。

グレン・エレン(カリフォルニア州)にて

一九一一年四月七日

脚注

*1: 帆船時代の船舶では、360度の方位を32等分したものを1点(11度15分)としていた。2点は22度30分、3点は33度45分になる。

沿岸航海では風向は変わりやすいが、外洋では同じ方向から安定した風が吹いていることが多く、しかも、スナーク号は船底の前後方向にキールが伸びたロングキールで、舵から手を放しても同じ進路を保つ傾向が強いため、こういうことが可能になる。

キールが縦に細長い現代風のヨットでも似たようなことはできるが、こううまくはいかない。その代わり、ウインドベーンやオートパイロットなど、便利な自動操舵装置が開発され利用されている。

*2: ウルフ・ラーセン - 海洋冒険ものの大作『海の狼』(ジャック・ロンドン著)の主人公で、帆船ゴースト号を暴力で支配する船長。